ユナイテッド・シネマズ テラスモール松戸に「僕の好きな女の子」(8月14日(金)公開)を観に行きました。

まだモール本体は営業開始前の9時台ですが、前回8月に来たときよりは、人が増えているように思います。

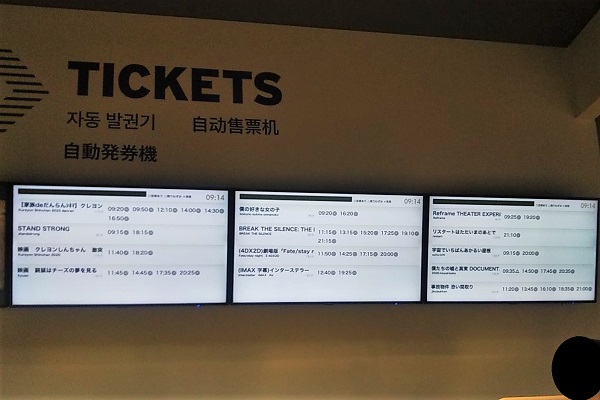

この日の上映スケジュール。

2015年に「火花」で芥川賞を受賞したピースの又吉直樹が、2017年に「別冊カドカワ」 に書き下ろした恋愛エッセイを原作に、劇作家の玉田真也の監督・脚本で映画化した作品。8月14日(金)の公開当初は東京・大阪などの6館のみでの上映、その後に公開が始まる映画館も今のところ7館のみ、計13館という小規模の上映。この週から2週間、この映画館で上映されるということで、やってきました。

この映画館、昨年10月にショッピングモールの新規開店にあわせてオープンした当初は、全国のシネコンで広く上映されている作品ばかりを上映している印象でしたが、最近は、前回観た「アルプススタンドのはしの方」もそうでしたが、小規模公開の作品も上映されるようになっているのは嬉しいところ。

エスカレーターでスクリーンがある4階へ。4階のスクリーン入口では、前回と同様、スタッフがサーモグラフィでお客さんの体温をチェックしていました。

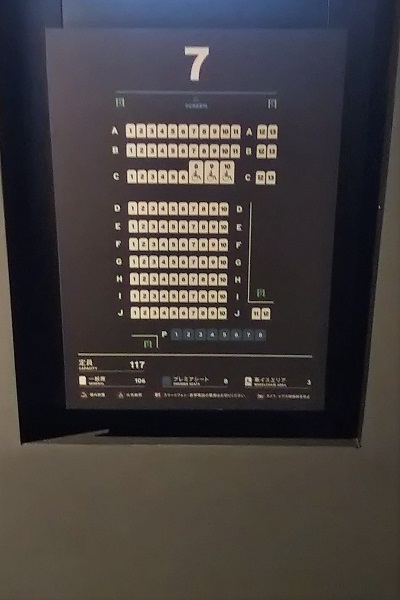

117席のスクリーン7へ。

ここも1席ずつ間隔を開けて座る形、お客さんは10人ちょっとという感じでした。

公式サイトのストーリーによれば、

『会うと些細なことで笑い合ってる。

バカなことをしてツッコんだりするけど、本当はエルボーとかキックとかじゃなくて君に触れてみたい。

友人たちにはキミの魅力も、この煮え切らない関係も全く理解されないけど、それでも一歩踏み出してこの関係が壊れてしまうなら、今のままの君との関係で十分幸せだ。

きっと僕が好きな人は永遠に僕のことを好きにならないから―』

というあらすじ。

主要なキャストは、主人公の加藤優介:渡辺大知、ヒロインの佐伯美帆:奈緒、美帆の恋人・城戸:太賀、美帆の友人・山口:徳永えり、加藤の友人たち:山科圭太・野田慈伸・前原瑞樹、加藤の後輩・咲子:萩原みのり、バーのマスター:山本浩司、ストリートミュージシャン:松野泉、加藤の妻:朝倉あき など。

記憶の範囲で少し詳しくあらすじを書くと、

加藤は、美帆が大好きで誘われれば喜んで出かけるが、関係が壊れることを恐れて、自分の思いを伝えることはできず、それを自分の中で正当化していた。加藤は仕事で受けたテレビドラマの脚本に自分の経験や思いを盛り込むが、ドラマを見た友人にはヒロインはビッチだと酷評され、2人の関係も理解されない。そして、後輩の咲子には、変化を恐れて自分の思いを伝えないのは逃げだと喝破される。加藤は、美帆に思いを伝えようと勇気を振り絞るが、それを言い出す前に、美帆から新しい恋人ができたと聞かされ、言えなくなってしまう。その後、加藤は美帆とその恋人に会い仲良く時間を過ごすが、恋人は加藤が美帆を好きなことを見抜き、美帆に伝える。それまで全く気付かなかった加藤の気持ちを意識した美帆は困惑してしまう・・・というもの。

主人公には共感できませんでしたが、2人の独特な関係とその移ろいが、繊細に、巧みに描かれた良作、という感想。

又吉直樹原作の映画というと、7月に「劇場」を観ています。いずれも原作は未読ですが、小説が原作の「劇場」と異なり、本作はエッセイが原作ということなので、作品のコンセプトやストーリーの骨格はともかく、細部はオリジナルなのだろうと思います。

脚本を書く不甲斐ない若い男性が主人公なのは共通しますが、「劇場」では同居するなど恋人関係にあり、女性が才能のないダメ男に尽くす構図だったのと違い、本作では、女の子が好きだが今の良好な関係が壊れることを恐れて踏み込めないことを自分の中で正当化する奥手な男と、男の思いには全く気付かず男を振り回す女の子という構図。自分は好きではないが自分を好いている相手を振り回すという点では「愛がなんだ」と共通しますが、同作では、男は女の子が自分を好きなのを知っていて、身体の関係を含めて都合よく使っているという関係なので、本作の美帆は加藤の思いには全く気付かない天然・鈍感な女の子、加藤はそれを知っていて踏み込むことができない奥手な男で、2人の関係はもっと煮え切らない感じです。こうした男性像は、心情的にはよく理解できますが、共感はできませんでした

その後の2人の関係は描かれませんが、映画の最後に、ほとんど歳を取ったように見えない加藤に、妻と幼い娘がいる姿が描かれるので、それをきっかけに美帆と加藤の関係は(前よりもよそよそしいものに)変化し、さほど時間を置かず、加藤は別の女性と結婚する、ということになるのでしょう。

主演の渡辺大知は、思いを伝えられないもどかしい男をうまく演じていますし、奈緒の表情も魅力的でした。個人的には、「四月の永い夢」でのたたずまいがとても印象的だった朝倉あきが最後に加藤の妻として登場したのは、ちょっと嬉しく思いました。